Von: luk

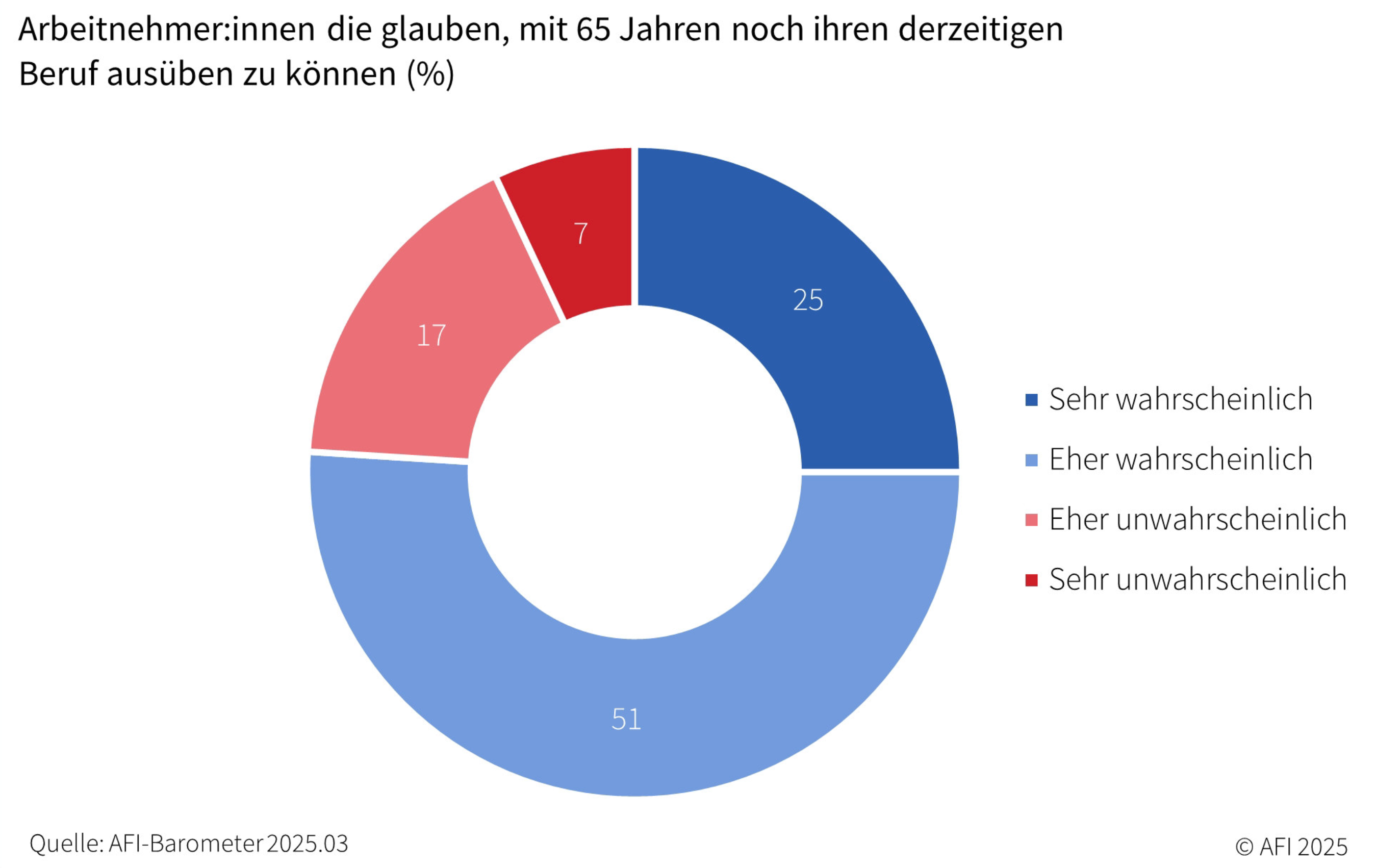

Bozen – Drei von vier Südtiroler Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind der Meinung, dass sie auch im Alter von 65 Jahren noch ihren jetzigen Beruf ausüben könnten, rund ein Viertel hält dies demgegenüber für „eher“ (17 Prozent) bzw. „sehr“ unwahrscheinlich (sieben Prozent). Der wirtschaftliche Aspekt steht für jene, die bis ins höhere Erwerbsalter weiterarbeiten möchten im Vordergrund, aber auch das Arbeitsklima sowie die psychologischen und körperlichen Belastungen sind von großer Bedeutung.

Den aktuellen Beruf auch noch mit 65 auszuüben ist nicht nur eine Frage der körperlichen Verfassung, sondern vor allem der Psyche. Einige schaffen es, weiterzumachen, andere wiederum beschließen, sich bei der ersten günstigen Gelegenheit aus der Arbeitswelt zurückzuziehen, sofern es die aktuellen Rentenbestimmungen zulassen. Wie möglich und wünschenswert ist es also, seinen Beruf noch im fortgeschrittenen Erwerbsalter auszuüben? Und was bewegt die Arbeitnehmenden hingegen dazu, sich zurückzuziehen? Das AFI | Arbeitsförderungsinstitut ist diesen Fragen in der Frühjahrsausgabe des AFI-Barometers nachgegangen.

Bis 65 zu arbeiten ist möglich – aber schwieriger in den Dienstleistungsberufen

Bis zum Alter von 65 den derzeitigen Beruf auszuüben ist möglich, sagen nahezu drei von vier Arbeitnehmern, die im Rahmen des AFI-Barometers befragt wurden. Betrachtet man die Ergebnisse allerdings genauer, erschließen sich interessante Details.

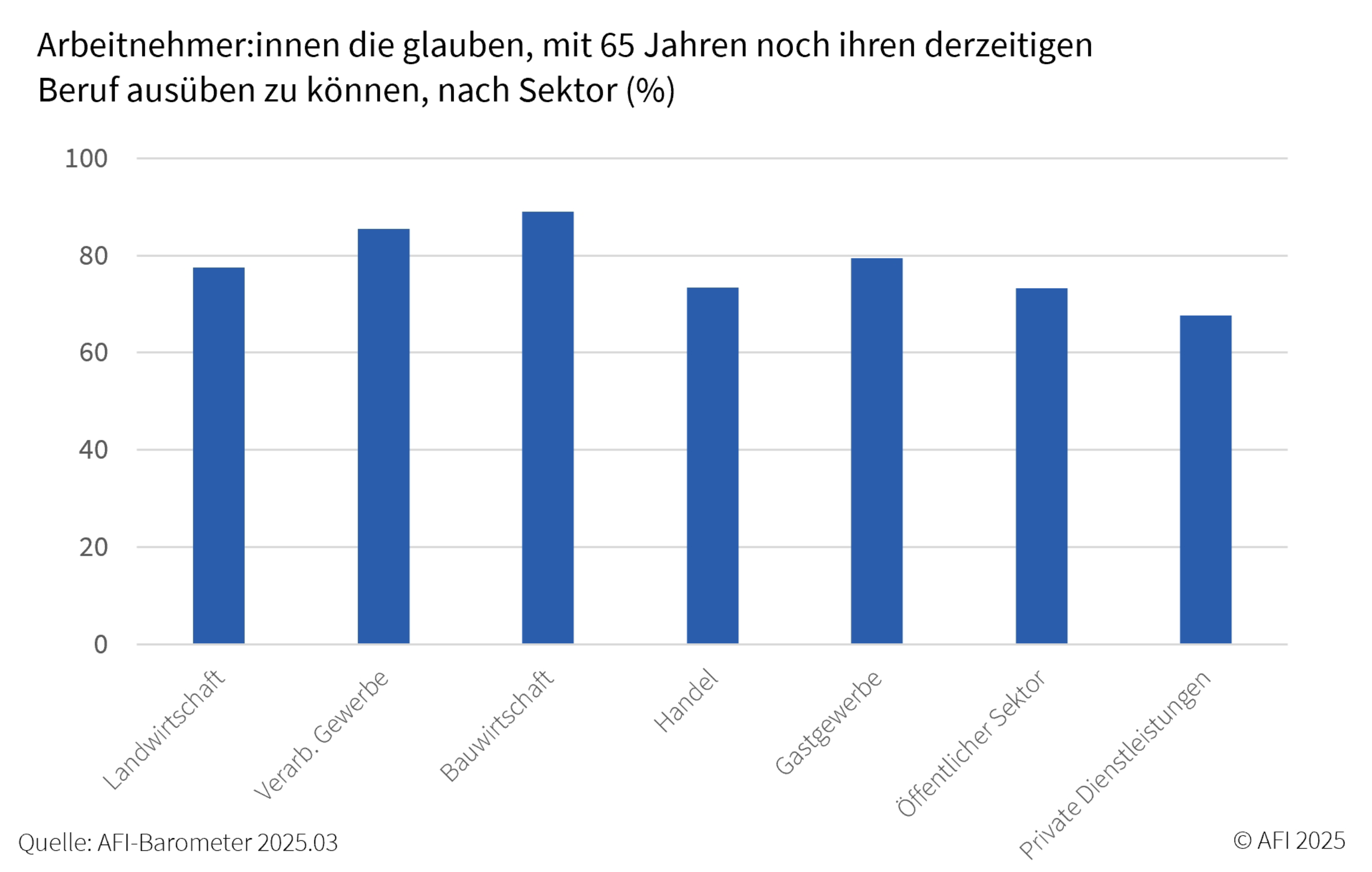

Nimmt man die einzelnen Sektoren in den Blick, so erscheint es einigermaßen überraschend, dass im Baugewerbe die meisten Arbeitskräfte (89 Prozent) davon ausgehen, bis 65 im aktuellen Beruf zu bleiben; ähnliches gilt für jene im Verarbeitenden Gewerbe (85 Prozent). Am geringsten ist der Anteil bei den „Privaten Dienstleistern“ (68 Prozent). Wer also geistige Arbeit verrichtet oder viel mit Menschen zu tun hat, ist weniger davon überzeugt, bis 65 im derzeitigen Beruf bleiben zu können, als jemand, der eine körperliche Arbeit ausübt.

Auch zwischen den einzelnen Alterskategorien gibt es nennenswerte Unterschiede: Besonders die Gruppe der unter-30-Jährigen kann sich offenbar weniger vorzustellen, noch mit 65 den derzeitigen Beruf auszuüben (70 Prozent Zustimmung). Diejenigen, die bereits etwas näher an die Rente herangerückt sind, sind dahingehend überzeugter: 75 Prozent der 30- bis 49-Jährigen und 80 Prozent der 50- bis 64-Jährigen sind in dieser Hinsicht optimistisch. AFI-Direktor Stefan Perini überraschen diese Zahlen nicht: “Es ist nachvollziehbar, dass junge Menschen ein eher verschwommenes Bild von ihrer Zukunft haben, vor allem, wenn es um 40 Jahre oder mehr geht. Andererseits können sich diejenigen, die sich an das 65. Lebensjahr annähern, schon klarer vorstellen, wie es in diesem Alter sein könnte, und glauben offenbar, dass sie noch einige Zeit mit den Arbeitsbedingungen zurechtkommen werden.“

Schließlich kann man auch einen deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen: 80 Prozent der männlichen Arbeitskräfte kann sich demnach vorstellen, bis 65 so weiterzuarbeiten, wohingegen es bei den Frauen „nur“ 71 Prozent sind.

Die psychologischen Belastungen wiegen schwerer als körperliche Anstrengungen

Während die Mehrheit der Südtiroler Arbeitnehmenden (76 Prozent) davon ausgeht, dass sie ihren Beruf bis 65 weiter ausüben werden können, verneint ein Viertel diese Aussicht. Um genau zu sein, erachten 17 Prozent dies als „eher unwahrscheinlich“ und sieben Prozent als „sehr unwahrscheinlich“.

Die Hauptgründe, die es unmöglich machen, bis 65 zu arbeiten, sind der psychische Druck (71 Prozent) und die körperlichen Anstrengungen (68 Prozent). Das Hindernis, keine adäquate Arbeitsstelle zu finden (51 Prozent), familiäre Verpflichtungen (48 Prozent) und nicht ausreichende Qualifikationen (41 Prozent) spielen dagegen eine sekundäre Rolle. „Dies scheint zu bestätigen“, unterstreicht Perini, „dass mentale Arbeit bzw. Arbeit mit Menschen als anstrengender empfunden wird als körperliche Arbeit, obwohl sie vom physischen Aspekt her ‚leichter‘ ist.“

Bessere Bezahlung und weniger Stress sind die Lösung

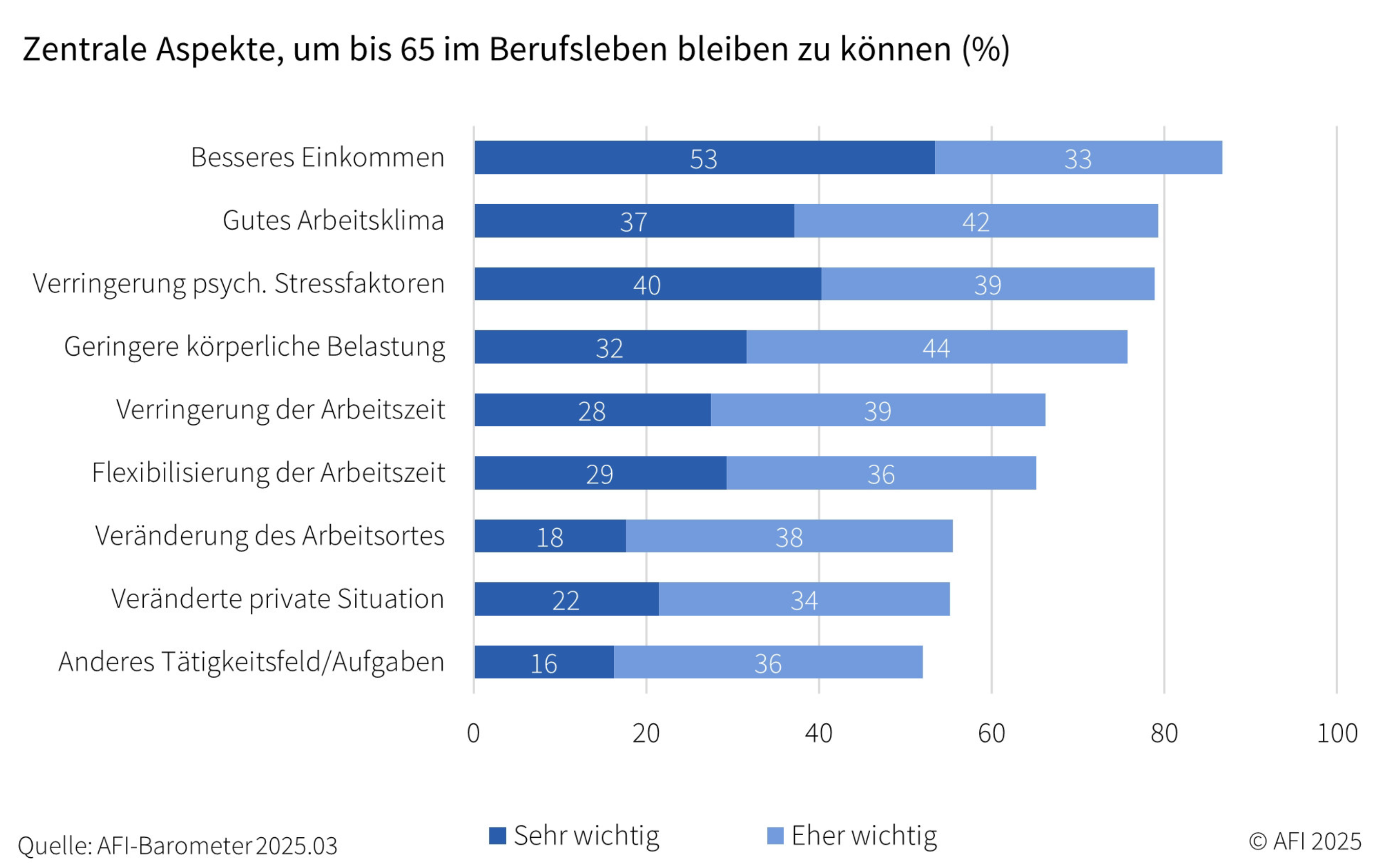

Wie können also Anreize geschaffen werden, um Arbeitnehmer in der Arbeitswelt zu halten, selbst wenn die Rente winkt? Der erste Punkt ist, wie man unschwer erraten kann, der wirtschaftliche Aspekt: 87 Prozent haben den finanziellen Faktor als Hauptgrund für die Arbeit im fortgeschrittenen Alter angeführt (für 53 Prozent war er sogar „sehr wichtig“).

Es folgen ein besseres Arbeitsklima – sprich das Verhältnis zu Kollegen und Koleginnen und Vorgesetzten bzw. die Verringerung der psychischen Belastungen (beide 79 Prozent), gleich gefolgt von der Verringerung der körperlichen Anstrengungen (76 Prozent).

Weniger Gewicht haben dagegen Faktoren wie die Arbeitszeit (66 Prozent sind für eine Arbeitszeitverkürzung, 65 Prozent für mehr Flexibilität), Veränderungen des Arbeitsortes und der familiären Situation (beide 55 Prozent) sowie die Zuweisung neuer Aufgabenbereiche (52 Prozent).

Statement von AFI-Präsident Andreas Dorigoni

„Unser Ziel muss es sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Arbeitnehmenden ermöglichen, auch im fortgeschrittenen Erwerbsalter körperlich und geistig gesund zu bleiben. Dies setzt eine kritische Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen sowie ein höheres Maß an Sensibilität für altersgerechtes Arbeiten voraus. Unter solchen Voraussetzungen kann es für manche durchaus eine Option sein, über den regulären Renteneintritt hinaus freiwillig erwerbstätig zu bleiben.“